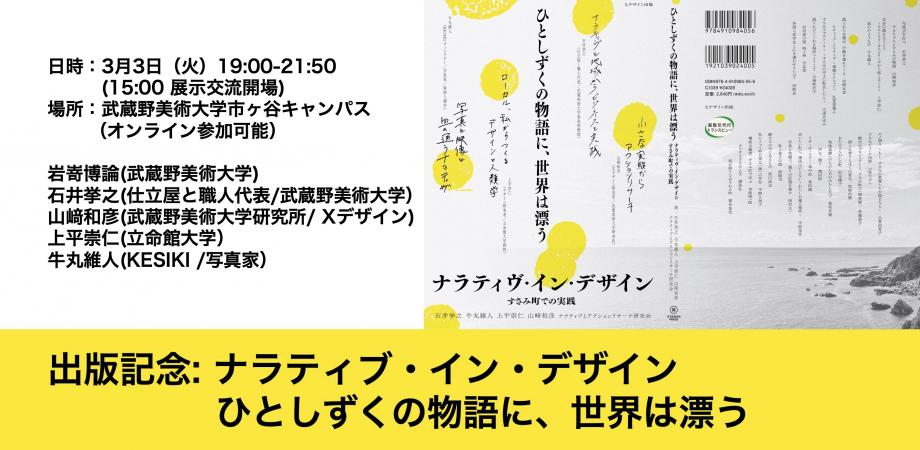

特別講座(出版記念)ナラティブ・イン・デザイン:ひとしずくの物語に、世界は漂う

■概要:

デザインは、モノやカタチをつくるだけの行為ではありません。そこには、誰かの想いがあり、時間があり、そして語られるべき物語があります。

本イベントは、新刊『ひとしずくの物語に、世界は漂う ナラティブ・イン・デザイン、すさみ町での実践』の出版を記念し、「物語」がどのようにデザインと結びつき、人の心を動かし、社会に波紋を広げていくのかを探るトークイベントです。ひとしずくの物語が、やがて世界を漂い、誰かの行動を変えていく。小さく静かなプロセスを、著者自身の言葉と実践事例を通して紐解きます。

当日は、岩嵜博論さん、石井挙之さん、山﨑和彦さん、上平崇仁さん、牛丸維人さんの 5 名と多くの著者と対話して交流できる貴重な機会ですので、ぜひ活用してください。企業での実践者、デザイナー、研究者、企画者、地域の活動者、学生、そしてこの分野に関心のあるすべての方へ、「ナラティブ・イン・デザイン」が、あなたのデザインをどのように変えていくのか──その答えを、ぜひ会場で体感してください。

■日時:2026年3月3日(火)19:00-21:50(15:00 開場)

■会場参加:武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス 定員 60 名(先着順)

東京都新宿区市谷田町 1-4(JR 中央・総武線「市ケ谷」駅より徒歩 3 分 東京メトロ有楽町線・南北線「市ケ谷」駅 4 番出口 より徒歩 3 分 都営新宿線「市ヶ谷」駅 4 番出口より徒歩 3 分)

■オンライン参加:zoom によるオンライン参加も可能(19:00-20:30)

※オンライン参加の URL は、イベント日までにお申し込みの皆様に peatix のメッセージでご連絡いたします。

■主催:武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所

■共催:X デザイン研究所、ナラティブとアクションリサーチ研究会

■協力:(社)日本デザイン学会 ID 部会、(社)すさみの美術大学

■参加費(懇親会でのドリンク含む)

会場参加・オンライン参加共にいずれも Peatix 事前申込が必要です。

・一般:1,000 円 ※会場参加の方のみ参加費をいただきます。

・学生/ナラティブとアクションリサーチ研究会参加者:無料

◾️詳細・お申込み:https://peatix.com/event/4833811

■プログラム

15:00-19:00 展示・交流タイム:下記の人たちの展示を予定しています。

・平間久美子、小林つぶら、山﨑和彦、

・牛丸維人、石井挙之、大湯麻衣子、江夏恵理子

19:00-19:10 「イントロダクション」・岩嵜博論(武蔵野美術大学教授)

19:10-19:30 「句読点を打つ」

・石井挙之(仕立屋と職人代表、武蔵野美術大学客員准教授)

19:30-19:50 「やまちゃんとすさみの物語」

・山﨑和彦(武蔵野美術大学ソーシャルクリエティブ研究所特別研究員、X デザイン研究所)

19:50-20:10 「自分の旗を立てよう ウルトラローカルシリーズから起こること」

・上平崇仁(立命館大学教授)

20:10-20:30 「血のかようもの」

・牛丸維人(KESIKI ディレクター、写真家)

20:30-21:50 アフターパーティ

・上記4人以外の著者からの挨拶

・著者や参加者同士の交流を楽しみ、次のナラティブをつくる貴重な機会です。

◾こんな方にお勧め

・深い人間理解に興味があるビジネス実践者、デザイナー、リサーチャー

・ナラティブアプローチやアクションリサーチに興味がある人

・これからの人と人や人と自然との関係、コミュニティ、ケアに興味がある人

・次世代のデザインアプローチ、デザイン人類学、映像人類学に興味がある人

・ソーシャルイノベーションや地域に関するアプローチや実践に興味がある人

・組織・地域・コミュニティのカルチャーやデザイン文化に興味がある人

◾講師プロフィール: 岩嵜博論(武蔵野美術大学教授)

武蔵野美術大学クリエイティブイノベーション学科 教授。リベラルアーツと建築・都市デザインを学んだ後、博報堂においてマーケティング、ブランディング、イノベーション、事業開発、投資などに従事。 2021年より武蔵野美術大学クリエイティブイノベーション学科に着任し、ストラテジックデザイン、ビジネスデザインを専門として研究・教育活動に従事しながら、ビジネスデザイナーとしての実務を行っている。

◾講師プロフィール: 石井挙之(仕立屋と職人代表、武蔵野美術大学客員准教授)

株式会社仕立屋と職人代表、武蔵野美術大学客員准教授、立命館大学デザイン科学研究所客員研究員。1986 年千葉県育ち。武蔵野美術大学を卒業後、都内のデザイン会社へ就職。グラフィックデザイナーとして、大手企業の広告やパッケージデザインなどに携わる。同社退職後、ロンドン芸術大学セントマーチンズ校ナラティブ・エンバイロメントで修士号を取得。帰国後は⻑野県、福島県、滋賀県その他地域でデザイナーとしてプロジェクトに多数参加。株式会社仕立屋と職人を創業し、代表取締役に就任。クライアントワークと自前ブランドの運営を通してナラティヴの実践を探究している。

◾講師プロフィール: 山﨑和彦(武蔵野美術大学ソーシャルクリエティブ研究所特別研究員、X デザイン研究所代表)

武蔵野美術大学ソーシャルクリエティブ研究所特別研究員、(株)X デザイン研究所共同創業者/CDO、Smile Experience Design Studio 代表。京都工芸繊維大学卒業後、クリナップ(株)、(株)日本 IBM にてプロダクト、ソフトウェア、サービス等のデザインとコンサルティング担当、日本 IBM UX デザインセンター長(技術理事)、千葉工業大学デザイン科学科/知能メディア工学科教授、武蔵野美術大学教授を経て現職。神戸芸術工科大学博士(芸術工学)号授与、東京大学新領域創成科学研究科博士課程満期退学。グッドデザイン賞選定委員、日本インダストリアルデザイン協会理事、日本デザイン学会理事を歴任。主著に 『うれしい体験のデザイン』(X デザイン出版)等。

◾講師プロフィール: 上平崇仁(立命館大学教授)

立命館大学教授。グラフィックデザイナーを経て、2000 年から情報デザインの教育・研究に従事。近年は社会性への視点を強め、デザイナーだけでは手に負えない複雑な問題を人々の相互作用の中で創造的に取り組むためのコ・デザイン(協働のデザイン)の仕組みづくりについて取り組んでいる。2015-16 にはコペンハーゲンIT 大学客員研究員として、北欧流参加型デザインの調査研究に従事。著書に『コ・デザインーデザインすることをみんなの手に』(NTT 出版)『見えないものをみる視点』(X デザイン学校)などがある。

◾講師プロフィール: 牛丸維人(KESIKI ディレクター、写真家)

カルチャーデザインファーム KESIKI ディレクター、写真家、デザイン実践者。飛騨高山生まれ。一橋大学卒業後、リクルートを経てデンマーク・オーフス大学映像人類学修士プログラム修了。フィリピン視覚障害当事者コミュニティに関する映像人類学的プロジェクトは英国・スイス・香港等で映像上映、東京・台湾・フィリピン等で写真の展示を実施。在学中から KESIKI に参画。大企業からベンチャー、中央省庁、地方自治体などとのコラボレーションのもと、人類学的フィールドワーク、写真・映像、デザインリサーチなどの知見を横断的に応用した様々なプロジェクトをリードする。

◾書籍「ひとしずくの物語に、世界は漂う/ナラティヴ・イン・デザイン、すさみ町での実践」

著者:石井 挙之 (著), 牛丸 維人 (著), 上平 崇仁 (著), 山﨑 和彦 (著), ナラティブとアクションリサーチ研究会

出版社:Xデザイン出版

概要:日に日に世界が広くなるデザインという沃野。その広がりに灯る、ナラティヴという小さな光。それは社会の捉え方でもあり、物事の考え方でもあり、問題への取り組み方でもあります。その軸に流れるのは、コモンセンスのような最大公約数が重んじられる世の中からこぼれていきがちな多様かつ小さな声を、丹念に、丁寧に、掬い上げようとするアティチュード。語りや物語と表されることもありますが、帯に短し襷に長し。では、何だろう?というところから探究が始まります。でも「人は、一人ひとり違うんだ」という根源的な事実に向き合いながら、人間という生き物の豊かさを実直に捉えようとする姿勢であるということは確かで、デザインと人類学が近づいている昨今、とても面白いのです。