会報 NO.236号

発行人:佐藤弘喜 / 編集人:池田美奈子 / 発行所:日本デザイン学会

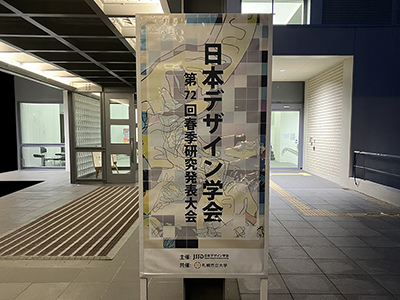

1:第72回 春季研究発表大会 開催報告

2:支部活動

3:研究部会活動

4:理事会・運営委員会議事録

5:会員の移動

1:第72回 春季研究発表大会 開催報告

実行委員長:柿山 浩一郎(札幌市立大学 デザイン学部)

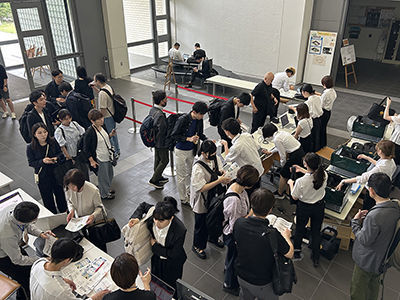

2025年6月27日から29日の3日間を大会会期とし、札幌市立大学にて「第72回 春季研究発表大会」が、大会テーマに「くんずほぐれつ、デザインする」を掲げて開催された。札幌市立大学での開催は2012年以来の13年ぶりとなったが、会員各位、また関係の皆様の多大なご協力を賜り、国内・国外から700名を超える来場者を迎えての開催となった。

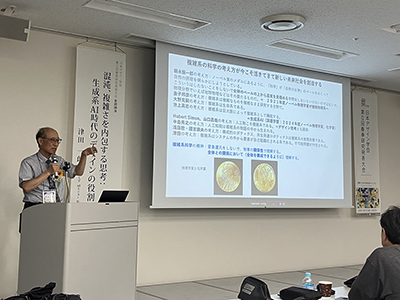

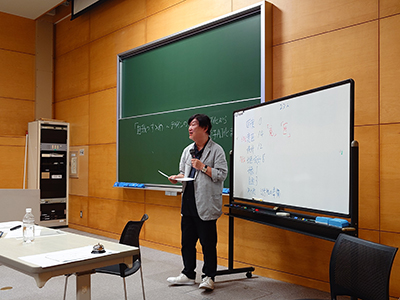

基調講演

27日にサテライトキャンパスで実施された基調講演では「混沌、複雑さを内包する思考:生成系AI時代のデザインの役割」と題し、札幌市立大学 AITセンター 特任教授 津田一郎氏の講演が行われた。生成系AIの現状とその原理の一端を概観し、複雑系やカオスの基本概念に触れつつ、カオス力学系、複雑系科学、計算論的神経科学を専門としてきた講演者からみた生成系AI時代のデザインへの期待が述べられた。

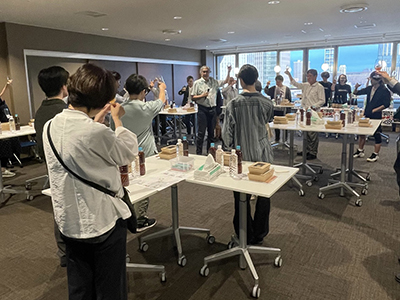

エクスカーション

エクスカーションでは「道産ワインdeインナートリップ北海道」が実施された。近年の温暖化によるブドウ生産の緯度上昇、製造技術の汎用化、ノウハウの蓄積などによって、北海道がメインの生産地となってきていることを受け、道産食材をつまみにユニークな道産ワイン6種類を味わい、北海道の各地に思いを馳せるインナートリップ的エクスカーションが行われた。

オーガナイズドセッション

オーガナイズドセッションは、28日に3件、29日に3件の計6件の企画が開催された。

[os_A]

開催校企画として「くんずほぐれつ、デザインする」が行われた。デザインの過程が「分析と統合」「混沌と秩序」の間を往復するリズムであることの再考と、AI社会が生み出す秩序化の流れに抗しながら不確実性を抱えた複雑な世界と向き合うデザインの新たな知の可能性の議論が行われた。

[os_B]

農業デザイン研究部会の企画として「デザイン学における農業の研究と実践」が行われた。日本デザイン学会会員によって農業がどのように研究され、実践されているのかを確認しつつ、デザイン学としての農業の位置付けと今後の方向性の議論が行われた。

[os_C]

「インクルーシブな社会をつくるデザイン ―museumと共に―」が行われた。70年ぶりに改正された博物館法(文化庁)の配慮事項15にある「博物館の事業を通じてインクルーシブな社会づくりが推進される」を受けて、情報デザインや経験デザインの観点から、museumからインクルーシブな社会をつくるソーシャルデザインについての議論が行われた。

[os_D]

「それぞれの環世界に息づく社会実装の可能性」が行われた。デザイン、エンジニアリング、アート、自然科学、文化などの領域を横断して、コントロールしない状態でのデザインのあり方を探究する実践者たちによる対話を通して、それぞれの環世界の重なりと広がりから慣習的な認識やビジネスプロセスを更新する可能性の共有が行われた。

オーガナイザー :

- 安武 伸朗(常葉大学)

パネリスト :

- 浦野 奈美(株式会社ロフトワーク/SPCS(スピーシーズ)

- 宮田 義郎(中京大学 心理学ph.D)

- 木村 篤信(株式会社地域創生Coデザイン研究所

- 瀧 知惠美(株式会社MIMIGURI)

- 海野 真莉奈(エスディーテック株式会社)

- 木下 菜穂(株式会社アイスリーデザイン)

- 荒石 磨季(シャープ株式会社)

[os_E]

作品審査委員会企画の企画として、「デザインすることを問い直し、変化しつづける学術誌をつくる」が行われた。2024年度の審査活動を振り返りながら、デザイン学独自のジャーナルデザインの可能性についての議論があった。

[os_F]

「EDplace アーカイブから考える環境デザインのこれまでとこれから」が行われた。これまでのEDplace100号分の分析から見て取れる環境そして環境デザインの変遷を俯瞰しながら、2025年11月に予定している環境デザイン部会主催企画展のためのオープンディスカッションが行われた。

司会 :

- 森山 貴之(横浜美術大学)

パネリスト:

- 上綱 久美子(design office kk)

- 川合 康央(文教大学)

- 小泉 雅子(多摩美術大学)

- 長谷 高史(長谷高史デザイン事務所・愛知県立芸術大学名誉教授)

- 伏見 清香(放送大学)

- 水津 功(愛知県立芸術大学)

キーノート講演

デザイン科学研究部会とタイムアクシスデザイン研究部会の合同企画として、慶應義塾大学 理工学部 名誉教授 松岡 由幸氏の講演「自我のすゝめ ~デザインのブルシットジョブ化から量子AI化まで」が行われた。「自我」のもとに芸術性を高めるデザインを目指すことの必要性を中核に、デザイン学会がこれから何をすべきかに関する講演が行われた。

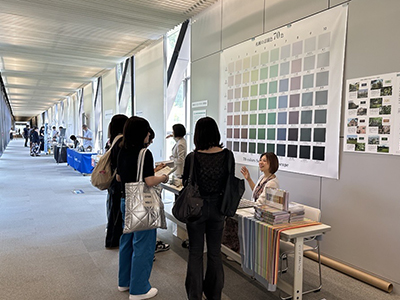

企業展示

企業協賛展示として、「ダイナコムウェア株式会社 様」「札幌イメージコーディネート研究会 様」「一般社団法人体験設計支援コンソーシアム 様」「公益財団法人日本デザイン振興会 様」「セイコーエプソン株式会社 様」「株式会社トゥールズインターナショナル 様」「フェンリル株式会社 様」「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 様」「NPO法人 北のユニバーサルデザイン協議会 様」にご出展いただいた(この場を借りてご出展に感謝申し上げます)。

大会当日は、各種不手際に加え、交通・飲食環境などに弱点を有するキャンパスであることから、ご参加いただいた皆様に、ご迷惑をおかけしたことと存じます。お許しいただきたくお願い申し上げます。

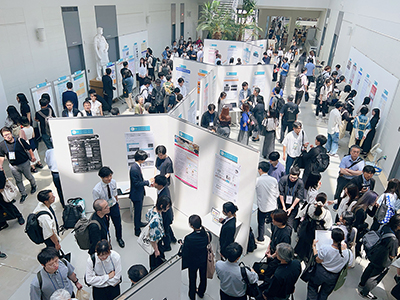

研究発表件数・参加者数

発表件数:391件(不成立発表を除く)

- 口頭発表 :241件

- ポスター発表:150件

参加者数:合計840名、5社、4団体

- 一般参加受付数:671名

- 招待参加者数 :20名(パネラー・札幌市民・中高生等)

- 企業出展社数 :5社(13名)

- 協賛団体出展数:4団体(17名)

- 学生スタッフ :103名

- 教職員スタッフ:16名

運営スタッフ

- 大会長 :中島 秀之 札幌市立大学 学長

- 実行委員長 :柿山 浩一郎 札幌市立大学 デザイン学部

- 企業協賛委員長 :伊藤 健世 札幌市立大学 デザイン学部

- 企画委員長 :細谷 多聞 札幌市立大学 デザイン学部

- 施設委員長 :三谷 篤史 札幌市立大学 デザイン学部

- 経理委員長 :片山 めぐみ 札幌市立大学 デザイン学部

- 座長委員長 :金 秀敬 札幌市立大学 デザイン学部

- 運営委員長 :小宮 加容子 札幌市立大学 デザイン学部

- おもてなし委員長:福田 大年 札幌市立大学 デザイン学部

- プログラム委員長:横溝 賢 札幌市立大学 デザイン学部

- 情報委員長 :大渕 一博 札幌市立大学 デザイン学部

- 会場委員長 :桝田 聡志 札幌市立大学 デザイン学部

- 広報委員長 :矢久保 空遥 札幌市立大学 デザイン学部

- 財務委員長 :吉田 彩乃 札幌市立大学 デザイン学部

2:支部活動

第1支部

支部長:福田大年

第1支部(東北・北海道地区)では、毎年度、北海道・東北の各所を巡回し、地域住民・学生・教員、さらに全国から集まった参加者が、フラットに地域デザイン実践の知見を交流する「地域に開かれた学会」を目指した大会を開催している。本年度(2025)もこの活動を継続・発展させ、第3支部の協力のもと支部エリアを横断し、新潟県三条市のにぎわい創生イベント「三条マルシェ」で11月8日(土)、9日(日)に開催する。大会概要は以下の通りである。

第16回(2025年度)日本デザイン学会第1支部大会(協力:第3支部)

- テーマ:「あきない」デザイン

- 概要:市民によるデザイン実践の現場「三条マルシェ」を通して、産業デザインのロジックでは語りきれない、地域ならではの営みと生活世界の知の捉え直しを試みる。〈あきない=商い〉とは人・モノ・コトのすべてを循環させる日常のデザイン行為であり、〈あきない=飽きない〉が生み出される知の現場である。〈あきない〉は〈秋〉のメタファーでもある。11月、収穫の秋に第1支部と第3支部、そして全国各地から地域の実践者と研究者が集まり、知の豊穣を楽しみながら、新たな〈あきない〉を収穫したい。

- 詳細:2025年9月公開予定の大会Web参照。

第4支部

支部長:前川正実

第4支部(近畿・中国・四国地区)では、昨年度に「2024 年度日本デザイン学会第4支部発表会」の開催、そして新規の試みとして学生表彰制度「日本デザイン学会第4支部奨励賞」を企画し実施した。

まず「2024 年度日本デザイン学会第4支部発表会」は、通常の口頭発表形式に加え、主に学部や大学院の学生にとっての発表および助言を受け取る機会として短時間発表形式(6分間発表+質門コメント3分間)を採用し、2025 年2月28日(金)に京都女子大学にて開催した。北海道から九州までの広い地域から 64 人の参加者があり、通常発表形式は 11件、短時間発表形式は 20 件、合計 31件であった。なお、その後の懇親会には41人(うち学生は18人)が参加し、交流を深めるよい機会となった。

次に、学生表彰制度「日本デザイン学会第4支部奨励賞」は、2024年度の制度検討を経て実施し、第4支部内の教育機関に所属する 12 人の学生に対し、表彰状を2025年3月に贈呈した。

2025年度は以下の活動を予定している。

日本デザイン学会第4支部見学会の開催

2025年9月22日(月) 兵庫県立工業技術センター

主にプロダクト形状の創出方法に関する情報収集機会とし、トポロジー最適化による自転車フレームデザインの人間工学評価やモーションキャプチャの活用事例などを見学する。

2025年度日本デザイン学会第4支部発表会の開催

2026年2月28日(土) 大阪公立大学 杉本キャンパス 学術情報センター

発表形式には、2024年度と同様に、通常の口頭発表形式(15分間発表+質問コメント4分間)と短時間発表形式(6分間発表+質門コメント3分間)を採用する。

日本デザイン学会第4支部奨励賞の推薦依頼および授与

第4支部正会員に対して、優秀な研究・制作活動を行った学生の推薦を2025年10月頃に依頼し、対象学生へ2026年3月上旬に授与する。

第5支部

支部長 田村良一

2025(令和7)年度は、10月25日(土),第5支部理事及び幹事を実行委員として、昨年度に引き続き、対面形式にて、九州産業大学を会場として、「2025年度第5支部発表会」を実施する予定である。

本発表会では、通常の研究発表大会における口頭発表・ポスター発表に準じる「研究発表」と、研究や作品が未完であっても発表練習や聴講者との意見交換などを目的とする「ライトニングトーク」の2発表区分を設ける。第5支部発表会では、支部会員のみならず、他の支部の方や、今後、本学会に入会の可能性のある方の参加・発表を歓迎している。またライトニングトーク枠では、会員が指導する学部学生や、高大連携授業に携わる高校生にも、門戸を広げている。

逐次、第5支部から学会ウェブサイト等を通じて、会員の皆様へご案内を差し上げる予定である。多くの皆様の本発表会への参加および発表を期待する。

3:研究部会活動

デザイン科学研究部会

主査:松岡由幸

デザイン科学は、デザイン(設計)するという人の創造的な行為に関する知の統合を図ることで、その行為の本質の探究やその行為に用いられる知識の体系化を目指す学問である。まだ、新しい学問領域ですが、すでに、その基盤となる「AGE思考モデル」「多空間デザインモデル」「デザイン二元論」など、幾つかの理論が提案され、多岐に応用されており、本研究部会は、それらの推進を図っている。

2025年7月18日(金)には、「2025年度デザイン塾:設計(デザイン)知のコンシリエンス」を実施した。実施内容とスケジュールを、以下に示す。

実施内容

これからの10年~20年で、設計(デザイン)は大きな変革期を迎える。「量子設計(デザイン)」時代の到来もその1つである。量子コンピュータ、量子暗号システムなど量子技術の設計への応用が始まる。これは、従来とは全く異なる設計環境をもたらし、新たな設計の在りようが求められる。そのため、デザイナーや設計者たちは、これから果敢に立ち向かう挑戦・苦闘のために、今から充分な「そなえ」を仕込んでおく必要がある。

設計知のコンシリエンスは、その「そなえ」の1つである、おさえておくべき設計知は、AIなど先端のデジタル知のみではない。設計行為の本質を示す基礎理論・方法論の知。これらは今後、設計の体幹として不可欠になっていく。また、漆工、金工、陶芸などの手工芸が有する「匠」の知。これらの知は、AIには無い身体性を有した設計の知であり、今こそ、その創造性の本質を近未来に活かすべき時がきていると考える。

私たちは、現在、その設計知のコンシリエンスとして、「現代設計(デザイン)学事典(仮称)」の編纂を進めている。本デザイン塾では、下記スケジュールのもと、その中間報告を通じて、近未来の設計知について議論した。参加者は合計120名前後であり、三菱電機、村田製作所、日本IBM、川崎重工業、パナソニック、トヨタコンポン、日立製作所、デンソーなど多彩な企業の方々がされるとともに、大学の様々な領域の研究者・教育者、学生などであった。皆様から頂いた貴重なご意見・ご要望は、今後の設計知のコンシリエンス活動において参考としていく所存である。

スケジュール(*は代表発表者)

- 13:00 開会 司会:佐藤浩一郎(千葉大学)「『現代設計(デザイン)学事典(仮称)』編纂に向けて」 小林秀一郎、大江明*(丸善出版)

- 13:05〜13:45 「設計知の歴史的変遷と枠組み」 松岡由幸*(慶應義塾大学)

- 13:45〜14:00 「設計理論・方法論・方法のコンシリエンス」 松岡由幸*、加藤健郎(慶應義塾大学)、佐藤浩一郎

- 14:00〜14:30 「ハードウェア設計知識のコンシリエンス」 加藤健郎*、野間口大*(大阪大学)、村上存(東京大学)、舘野寿丈(明治大学)、小林昭世(武蔵野美術大学)、佐藤弘喜(千葉工業大学)、佐藤浩一郎、大泉和也(東京電機大学)

- 14:45〜15:15 「ソフトウェア設計知識のコンシリエンス」 細野繁*(東京工科大学)、小木哲郎(慶應義塾大学)、井上貢一(九州産業大学)、松岡慧(香川大学)

- 15:15〜15:30 「設計マネジメント知識のコンシリエンス」 宮下朋之*(早稲田大学)、佐藤弘喜、舘野寿丈、野中朋美(早稲田大学)、松岡由幸

- 15:30〜16:00 総合ディスカッション (懇親会)

また、10月以降には、「時間軸を組み込むタイムアクシスデザイン」、「製品開発のためのデータサイエンス」、「デザイン科学セミナー」を実施予定である。さらに、6月28日には春季大会でデザイン科学テーマセッション、7月18日には「デザイン塾」を実施予定であり、多くの方々との活発な議論を期待している。

子どものためのデザイン部会

主査:田邉里奈

第72回春季大会において13年目となるテーマセッション「子どもたちのためのデザイン」を開催し、10件の口頭発表があった。会場では活発な質疑や意見交換が交わされ、多くの方々と新たな知見を共有できた。また、テーマセッション後に「子どものためのデザイン部会・OpenSIG.」として、ライトニングトーク形式による「子どものためのデザイン活動報告会」を実施し、部会員の多様な取り組みを共有することができた。今後もこれらの活動を継続し、多くの方々との活発な議論を展開していくことを期待している。

環境デザイン部会

主査:森山貴之

環境デザイン部会では、引き続きEDplace100号記念企画を進めている。EDplaceのWEアーカイブ化については、内容を精査したのち2025年度秋季大会で学会員への公開を行い、以降一般公開を目指す。展覧会については、「デザインの見晴らし台〜学術研究アーカイブからみた1985年以降の環境デザイン」(Tiers Gallery/表参道, 2025年11月15日-23日)として開催を予定している。展示のメインコンテンツとなる、EDplace記事から編纂した環境デザイン年表は、1985年以降今日まで40年にわたる国内の環境デザインの歩みを俯瞰するものとして重要な価値をもつと考える。あわせて記事から抽出した100のキーワードをもとにした10年ごとの環境デザインの傾向分析、記事のテキストマイニングによる研究領域の変遷分析、マケットによる重要事例や関係者インタビュー動画などを展示する。また、株式会社GKデザイン機構の田中一雄氏、国立新美術館の伊村靖子氏を招いたトークイベントも予定している。次年度以降は、この東京展のコンテンツに加え、部会員が各地で実践する「環境デザインのこれから」を紹介し見学会を併催するキャラバンツアーへの展開を検討している。

展覧会概要

- 展覧会名称:デザインの見晴らし台〜学術研究アーカイブからみた1985年以降の環境デザイン

- 会期:2025年11月15日(土)〜11月23日(日)

- 会場:TIERS GALLERY(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目7-12 TIERS 3F)

- 主催:日本デザイン学会環境デザイン部会

- 協賛:オンウェー株式会社、環の会、株式会社GKデザイン機構、株式会社GK設計、ダイナコムウェブ株式会社、デザインスタジオTAD、株式会社トゥールズインターナショナル、長谷デザイン事務所、日軽エンジニアリング株式会社、株式会社フロムトゥ

- 後援:日本インダストリアルデザイン協会、日本展示学会、日本デザイン学会(申請予定)

- 展示協力:荒川技研工業株式会社、株式会社GKデザイン機構、千葉大学環境デザイン研究室、株式会社中村製作所

- 入場料:無料

*トークイベント(予定)

- 11月15日(土)18:00〜 オープニングレセプション/トークセッション(仮)(長谷高史/愛知県立芸術大学名誉教授・長谷デザイン事務所)

- 11月21日(金)17:00〜 トークセッション2(仮)(ゲスト:田中一雄/株式会社GKデザイン機構 代表取締役社長・CEO)

- 11月23日(日)18:00〜 トークセッション3(仮)(ゲスト:伊村靖子/国立新美術館情報資料室 室長 主任研究員)

4:理事会・運営委員会議事録

日本デザイン学会2025年度第1回運営委員会議事録

記録:佐藤浩一郎

- 日時:2025年4月12日(土曜日)15:00-17:00

- 場所: オンライン

- 出席者(対面): 佐藤(弘)、井口、小野、池田(岳)、池田(美)、伊藤、植田、大島、柿山、加藤(健)、加藤(大)、工藤、小泉、黄、小早川、小林、坂川、富田、永盛、福田、前川、柳澤、横溝、蘆澤、中島、佐藤(浩)

- 欠席者: 岩田、上平、小山、佐々、水津、曽我部、滝本、田村、土井、伏見、森山、山中、吉武

1.会長挨拶

佐藤会長より、挨拶がなされた。

2.2024年度第6回運営委員会議事録の承認 (佐藤本部副事務局長)

2024年度第6回理事会議事録案が示され、承認された。

[審議事項]

3.2025年度春季大会について(柿山実行委員長)

柿山実行委員長より、投稿件数(404件)、その他準備状況について報告がされた。例年よりも多くの投稿があったことから、部屋の追加や1セッションの発表件数の増加で対応していくこととなった。また、地元中学生や高校生の無料参加、エクスカーションの再考、および宿泊交通対応(ピストンバスの手配等)について説明がなされ、引き続き、準備を進めていくこととなった。

4.名誉会員の推挙について(小野本部事務局長)

小野本部事務局長より、名誉会員候補が示された。審議の結果、7名(内1名は本人の承諾を確認)が承認された。

5.2026年度春季研究発表大会について(佐藤会長)

佐藤会長より、2026年度春季研究発表大会を千葉工業大学で開催するとの説明がなされ、承認された。

6.作品集の規定と査読要領について(横溝作品審査委員長)

横溝作品審査委員長より、作品集の規定と査読要領について改定案が示された。デザイン学研究における作品集の位置づけや新しい区分の「実践報告」に関する議論が中心に行われ、審議の結果、作品審査委員会や論文審査委員会で議論を行い、再度、提示することとなった。

7.2025年度学会運営スケジュールについて(佐藤本部副事務局長)

佐藤本部副事務局長より、学会運営スケジュール案の確認がなされ、承認された。

8.会員の移動について(佐藤本部副事務局長)

事務局に提出された書類を回覧・審議した結果、

- 入会:正会員34名(内外国人会員3名)/ 学生会員141名(内外国人会員32名)

- 退会:正会員21名 / 学生会員3名(内外国人会員2名) / 賛助会員1件

が承認された。

[報告事項]

9.2025年デザイン関連学会シンポジウムについて(井口担当理事(代)佐藤会長)

佐藤会長より、日程とテーマが示され、JSSDからのパネラーの推薦についてお願いがなされた。

10.2025年藝術学関連学会連合からシンポジウムについて(井口担当理事(代)佐藤会長)

佐藤会長より、プログラムが示され、積極的な参加のお願いがなされた。

11.デザイン学研究の進捗状況について(佐藤論審委員長(和文))

佐藤論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況について報告がなされた。

12.英文ジャーナルの進捗状況について(柳澤論審委員長(英文))

柳澤論審委員長より、『Journal of the Science of Design』における審査状況について報告がなされた。

13.特集号と会報の進捗状況について(池田(美)学会誌編集・出版委員長)

池田(美)学会誌編集・出版委員長より、特集号の未発行分の進捗状況とweb版会報の準備状況について説明がなされた。

14.作品集の進捗状況について(横溝作品審査委員長)

横溝作品審査委員長より、3月に30号が公開されたとの報告がなされた。また、非公開になっていた目次や編集後記も公開したとの説明がなされた。

15.ホームページ更新状況について(中島広報委員長)

中島広報委員長より、webサイトの更新状況について報告がなされた。

16.2025年度会長賞の推薦について(小野本部事務局長)

小野本部事務局長より、1件の推薦について説明がなされた。

17.2025年度予算について(蘆澤本部副事務局長)

蘆澤本部副事務局長より、2025年度予算に対する要望がある場合は、連絡をいただきたい旨の案内がなされた。

18.西川潔先生の追悼文について(佐藤会長)

佐藤会長より、西川潔先生の追悼文を岐阜大学の山本政幸先生にお願いするとの説明がなされた。

日本デザイン学会2025年度第1回理事会議事録

記録:佐藤浩一郎

- 日時: 2025年6月7日(土曜日)15:00-17:00

- 場所: Web会議

- 出席者:佐藤(弘)、井口、小野、池田(岳)、池田(美)、伊藤、柿山、加藤(健)、加藤(大)、工藤、小泉、黄、坂川、水津、滝本、田村、土井、富田、永盛、 福田、伏見、前川、森山、山中、横溝、蘆澤、中島、佐藤(浩)

- 欠席者: 岩田、植田、大島、上平、小早川、小林、小山、佐々、曽我部、柳澤、吉武

1.会長挨拶

佐藤会長より、挨拶がなされた。

2.2025年度第1回運営委員会議事録の承認 (佐藤本部副事務局長)

2025年度第1回運営委員会議事録案が示され、軽微な修正を除き、原案通り承認された。

[審議事項]

3.2025年度春季大会について(柿山実行委員長)

柿山実行委員長より、最終の発表数(399件)、基調講演等の初日日程の変更点講演プログラム、および運営準備状況について説明がなされた。引き続き、準備を進めていくこととなった

4.2024年度決算、2025年度予算について(蘆澤財務委員長)

蘆澤財務委員長より、2024年度決算案、2025度予算案について説明がなされ、承認された。なお、特集号の一般書籍化に伴う収支改善が見込まれるため、その予算を活用した新たな学会活動企画を会員から募集することとなった。

5.2024年度監査報告(小林監事、曽我部監事(代)蘆澤財務委員長)

蘆澤財務委員長より、5月30日に開催された監査結果の説明がなされ、承認された。主に、印刷費の年度跨ぎや部会活動補助対する執行額のばらつきといった課題に対する指摘があり、方策の検討必要性が報告された。

6.作品集について(横溝作品審査委員長)

横溝作品審査委員長より、査読要領、投稿規定、および投稿手順について案が示された。審議の結果、投稿規定におけるa、b類の説明文などの表現修正を前提に、承認された。6月末にはこれらを公開することとなった。

7.総会式次第について(佐藤本部副事務局長)

佐藤本部副事務局長より、総会式次第について説明がなされた。審議の結果、承認されたが、2025年度活動計画の説明理事変更(井口副会長→小野副会長)することとなった。

8.デザイン関連学会シンポジウムについて(井口担当理事)

井口担当理事より、JSSDからの登壇者について提案がなされた。審議の結果、植田理事に打診することとなった。

9.会員の移動について(佐藤本部副事務局長)

事務局に提出された書類を回覧・審議した結果、

- 入会:正会員43名(内外国人会員5名)/学生会員43名(内外国人会員5名)

- 退会:正会員10名/学生会員4名

- 休会:正会員2名

が承認された。

10.訃報記事が掲載された会報の郵送について(事務局)

事務局より、会報における訃報記事のご遺族への郵送方法について説明がなされた。審議の結果、フォーマット作成と記事の流し込みを行い、印刷物を郵送することとなった。

[報告事項]

11.2025年度総会議案書について(小野本部事務局長)

小野本部事務局長より、議案書の準備状況について説明がなされ、前年度報告と今年度計画の執筆のお願いが改めてなされた。

12.Designシンポジウム2025について (加藤健郎担当理事)

加藤健郎担当理事より、日程(12月2、3日)、開催場所(慶應義塾大学日和キャンパス)について説明がなされた。IASDRと同時期ではあるが積極的な投稿のお願いがなされた。

13.デザイン学研究の進捗状況について(佐藤論審委員)

佐藤論審委員より、『デザイン学研究』における審査状況について報告がなされた。

14.英文ジャーナルの進捗状況について(柳澤論審委員 (代)佐藤論審委員)

佐藤論審委員より、『Journal of the Science of Design』における審査状況について報告がなされた。また、9巻1号の発刊が遅れているが6月中に発行されるとの説明がなされた。

15.特集号の進捗状況について(池田(美)学会誌編集・出版委員長)

池田(美)学会誌編集・出版委員長より、年内に残りの特集号すべてを発刊するように作業を進めているとの説明がなされた。また、会報は6月上旬に発行済みとの報告がなされた。

16.作品集の進捗状況について(横溝作品審査委員長)

横溝作品審査委員長より、今年度の募集に向けて準備を進めるとともに、春季大会でのOSの準備も行っているとの説明がなされた。

17.ホームページの更新状況について(中島広報委員長)

中島広報委員長より、ホームページについては6件の更新について報告がなされた。

5:会員の移動

第1回理事会 2025.06.07

新入会員

正会員 43名 (内海外会員4名):井口陽介、鵜沢美穂子、歌住琴、江波愛純、大川晃平、太田蒼良、大野宏之、小川和孝、小川晃志、小野力、倉又美樹、小林俊広、小森友美、佐藤翔子、水藤琴乃、末房志野、杉本真理子、杉山英知、鈴木健司、須藤慶一、瀬戸けいた、田内隆利、高橋里佳、田中友美子、高野公三子、田村保暁、中川秀幸、西沢俊広、野村聖子、服部円、葉村真樹、兵頭敬一郎、平井秀樹、古澤言太、百田聖一、八木朋美、山口貴一、横山陽子、趙岩、Foysal Hosen、Kovač Aleksandar、Wang Yong、許逸弘

学生会員44名(内海外会員5名):新井万桜、上田俊一、氏家脩汰、岡戸洋輔、小川こひな、小原千宥、河原夢乃、神部優希、菊地未愛、木村さくら、小林 雅果、佐々奏、佐藤龍起、柴崎桜、柴田愛望、柴田泰平、清水俊貴、下橋茉衣、高畑由起子、田中美桜里、田中悠宇、中條麟太郎、堤美穂子、寺田拓摩、冨田亮、鳥巣克行、畠山学、林柊佑、藤井直子、前田健太朗、増澤茉利子、増田胡桃、三沢恵、三隅義範、三輪宙輝、森永雄大、山端瑠花、吉森日菜、渡邊真広、李樹之、nasanbayar suvd、徐韶華、梁載京、林妍蓁

退会者

正会員 9名:小西広実、櫻井かのこ、澤田均、塚原章裕、土田泰子、橋本紗良、廣瀬夏和、三浦啓子、吉田愼悟

学生会員4名:片倉葵、辻川和花、土屋弘樹、吉原寿仁也

賛助会員1件:地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

第2回理事会 2025.06.27

新入会員

正会員 11名(内海外会員1名):遠藤麻里、甲斐一再、鶴田宏樹、戸石晃史、鳥屋尾優子、萩谷俊之、船元実咲、御手洗洋蔵、吉村龍太郎、Yu Jianpei、Wang Hui

学生会員 141名(内海外会員32名):Kano Hideto、青木尚彦、秋本光紀、荒創、新井佑奈、石川葵、市川千馬、市橋ノア、一宮知可、稲毛陸、岩井隆宏、岩瀬未佳、宇田桐真、永野滉也、榎本航、及川和怜、大田菜緒、太田ゆり、大杖裕喜、小笠原大智、岡田ちなつ、岡本晴貴、荻野孝明、奥澤知世、奥村夏鈴、勝田壮、川岡洸希、櫛引萌々子、久保圭輔、久保峻祐、黒田俊希、小林樹奈、小林陽昭、小林理祐生、小堀葵、小松龍ノ介、小松崎直、齊藤佳祐、齋藤琴、佐々木茉歩、佐藤怜央、式田海杜、清水碧音、志村智彦、下地はるか、庄司滉俊、菅英寛、鈴木聡一郎、隅野明日菜、関口音、芹澤紗瑛、専徒礼樹、薗部有加、高島貴美子、高田友紀、高梨彰、高橋凜、滝沢友彬、竹中貫太、多鹿優貴、出村沙代、傳法舜也、常盤優菜、戸田竜雅、中尾憲明、中島大翔、中田智也、永田将、永田丈弥、永田亮大郎、中村萌絵、中村梨琴、中村隆太郎、中山和花、奈良泉美、西村夢加、野坂太陽、野田彩加、野月あすみ、萩野汰一、箸方向日葵、蓮見大知、濱嶋拓己、半田慧、日向志帆、日野真麻、平子由依、藤澤直紀、藤村成、保坂裕太、前田祥、増田健人、増田乃琉、三浦拓也、南友基、三村亮太朗、宮川尚、宮里華奈、宮本比陽子、武藤結衣、村井花帆、目黒達哉、茂泉朋華、山下詩織、山田桃花、山根早也香、吉村聖隆、渡邉萌、王怡、Demg Yunwen、Kim Dokyung、Khoeun Sovanvatey、Mendez Vargas Paulina、チョウ ペイリン、易前燚、王睿鑫、郭禕依、季雨綺、金品、呉淵子、周子哲、蒋欣悦、全芸魁、孫浩然、卓冠儀、張越双、張鳳琳、張瀾雨、張閔柔、程鏡羽、鄭 瑞琦、文及哲、楊紫瑩、楊彬彬、李芷葳、林欣儀、蔡淨涵、鮑飛達、麥宇綸、黃千騫、蒋欣悦

退会者

正会員 3名:石川奉矛、大門俊介、栗坂秀夫

訃報

第2支部の安田輝男会員がご逝去されました。

名誉会員の田中淳先生が7月19日(土)100歳でご逝去されました。

御冥福をお祈り申し上げます。