会報 NO.234号

発行人:佐藤弘喜 / 編集人:池田美奈子 / 発行所:日本デザイン学会

1:追悼

2:支部活動報告

3:研究部会活動報告

4:委員会活動報告

5:理事会・運営委員会議事録

6:会員の移動

1:追悼

向井周太郎先生を偲ぶ

小林昭世

向井周太郎先生が2024年10月24日にご逝去されました。ご葬儀は、故人の希望により親族で執り行われました。

向井先生は1932年生まれですから、90年以上にわたり、デザインを生活環境形成の思想として捉え、またその造形としてのデザイン、デザイン学を最後まで構想された姿勢に、敬意を表するとともに、そのご逝去を悼みつ、皆様にお知らせいたします。

向井先生は、日本デザイン学会の貢献に対して名誉会員ならびに功労賞を受けていますが、武蔵野美術大学名誉教授、特に基礎デザイン学科の創設者として貢献されました。

向井先生のデザインの思想は、バウハウスに学び、ウルム造形大学設立に際して学長となったマックス・ビルの「総合的=美的」という環境形成を、哲学、美学、情報理論、記号論、形態論など広範囲な知識から編成し直した教育プログラムの実践とその基となるデザイン学に現れています。

向井先生のデザイン学には、ドイツ的な教養が見られますが、それは獨協でドイツ語を学んだ後、早稲田大学ドイツ研究会立ち上げたことにはじまります。早稲田大学の商学部と大学院では池田栄次郎教授のもとでドイツ経営経済学を専攻されました。その間に、今井兼次先生をはじめの建築の授業にも接し、ドイツ研究会の杉野昌甫氏から、バウハウスに学んだ水谷武彦先生、山脇巌先生、山脇道子先生を紹介され、またドイツ語指導者ビュッヘレ氏より1955年刊行のインゲ・ショルの『Die Weiße Rose』(白バラ)を贈られ、ウルム造形大学への関心を持ちました。当時、JETROによる海外派遣制度が発足し、ウルム造形大学に派遣され、マックス・ビル、オトル・アイヒャー、マックス・ベンゼ、トマス・マルドナード、オイゲン・ゴムリンガー、ヘレーネ・ノンネ=シュミット、エリザベート・ヴァルターに学びます。同じ年に、GKデザイン研究所を設立する榮久庵憲司氏がアメリカに派遣されます。帰国後、1960年に開催された世界デザイン会議には榮久庵氏と共に若手メンバーとして参加します。

その後、通産省工業技術院産業工芸試験所意匠部研究生、豊口デザイン研究所を経て、1965年に設立される武蔵野美術大学基礎デザイン学科の起案、創設準備に取り掛かります。当時、ドイツのデザインに関しては、ウルム造形大学に招聘された杉浦康平先生が新しいヴィジュアルコミュニケ―ションデザインを紹介し、ウルム造形大学インダストリアルデザイン研究所、ハノーファー大学インダストリアルデザイン研究所フェローをされていた向井先生が工業デザイン、トータルデザインの必要性を提唱していたと思います。

武蔵野美術大学とドイツ文化センターによる、1989年のウルム造形大学展、1994年のバウハウス75周年シンポジウムでは、企画から進行までを担われました。

日本デザイン学会の関しては、JSSDは1977年に組織を変更し、明石一男先生が会長、稲次敏郎先生と共に向井先生が副会長に選出されました。稲次先生、宮崎清先生、堀田明裕先生らと共にデザインサーベイ部会を設立し、生活の場から発想するデザイン活動の研究を始めると同時に、東芝から武蔵野美術大学に移った真野善一先生のもとで世界デザイン会議以降、社会的な関心が高まっていた工業デザイン部会の設立に協力されました。また、JSSDが未だ固定事務局を持たず持ち回りで事務局をしていた最後の頃、武蔵野美術大学が事務局を担当し、春季大会を開催、デザインサーベイ部会が秋季大会を開催、という多くの活動をなさいました。

代表的な著作は以下の通り:

- 『デザイン学 思索のコンステレーション』武蔵野美術大学出版局 2009

- 『ふすま : 文化のランドスケープ 』住まいの図書館出版局 1997/ (中公文庫)中央公論新社 2007(向井一太郎と共著)

- 『生とデザイン』 (中公文庫 かたちの詩学 1) 中央公論新社 2008

- 『デザインの原像 (中公文庫 かたちの詩学 2) 2009

- 『形象の記憶: デザインのいのち』武蔵野美術大学出版局 2021

その他著書、論文、日本/海外での講演多数なので割愛。

関連事項は、基礎デザイン学科webに掲載

なお、「向井周太郎先生を送る会」を2025年3月31日午後1:00より国際文化会館にて開催いたします。皆様のご出席を歓迎いたします。

2:支部活動報告

第2支部活動報告

支部長:伏見清香、副支部長:加藤健郎

見学・講演会報告「学術研究の展示デザインによる可視化と伝達」

2024年12月19日(木)、東京大学総合研究博物館で、大学博物館における展示の視点から、洪 恒夫先生に、特別展「異形の美学」と常設展「UMUTオープンラボ」(“展示型収蔵”を基軸とした展示)を、実際に博物館を見学しながら解説して頂いた(図1)。収蔵と研究のスペース不足という課題に対し、収蔵庫と研究活動を展示するという手法で問題を解決している。来館者にとってはバックヤードや研究活動を見学できるというメリットがある。その後、博物館7階のミューズホールにて、「石の記憶―ヒロシマ・ナガサキ展」(研究の足跡を追体験した展示)等も含め、企画デザインから製作について講演をして頂いた(図2)。更に、JDM:ジャパン・デザイン・ミュージアム構想についても紹介された。九州、金沢等からも定員を超える26名の参加があり、活発な質疑応答が行われた。

- 日時:2024年12月19日(木)16:50-20:00

- 会場:東京大学総合研究博物館(東京都文京区本郷7丁目3-1)

- 講師:洪 恒夫先生 (東京大学総合研究博物館客員教授、日本デザイン団体協議会(DOO)、ジャパン・デザイン・ミュージアム設立検討委員会(JDM)委員長)

- 講演テーマ:「学術研究の展示デザインによる可視化と伝達」/「JDM:ジャパン・デザイン・ミュージアム構想紹介」

図1.博物館内での学術研究展示説明

図2.博物館7階ミューズホールでの講演

見学・講演会「デジタル庁の取り組み」

第2支部では会員の皆様に広く有益な見学会や講演会を企画している。今回は,デジタル庁様にご協力いただき、オンライン講演会を企画した。本会とも関係のあるデジタル監 浅沼尚 氏による同庁の取り組みの説明や、本会会長との意見交換の内容をオンライン配信する。

- 日時:3月17日(月)15:30-16:00

- 会場:デジタル庁よりオンライン配信

- 講演テーマ:「デジタル庁の取り組み」

- 講師:浅沼 尚 氏 (デジタル庁 デジタル監)

- 参加費:無料

- 申込先リンク

*13:30にTeamsに参集(参加登録者には前日までにTeamsのURLを送信)

2024年度教育成果集

「教育成果集2024」を発行する。具体的には、教育機関で指導された教育成果の中から1件をご推薦いただき、それ小冊子にまとめ、発行する。なお、質的アーカイブづくりの見地、および誌面の制約の関係から、会員1名が推薦できる教育成果を1件とした。

登録手順:

- 教育機関(大学院、大学、短大、各種専門学校、高校など機関は問いません)で指導された教育成果(卒業・修了研究または制作、あるいはそれらに類する成果)の中から1件の推薦

- 推薦した教育成果の概要の紹介(400 字以内)。

- 教育成果の全体像がわかる画像(300dpi)3 点の提出

- 登録後にフォーマットを送付する

- 応募に際しては、先生(推薦者)が、所属先の規定を踏まえ、学生(著作者)や撮影者の紹介許可を得る。

スケジュール:

- 1次登録締め切り:2025年2月28日 (推薦者の氏名・所属、学生の専攻・専門等記入)

- 2次登録(データ提出)締め切り:2025年3月31日(前記の概要、画像3 点)

申込み管理者連絡先:

- k.fushimi@ouj.ac.jp 第2支部長 伏見清香(放送大学)

- kato@mech.keio.ac.jp 第2支部副支部長 加藤健郎(慶應義塾大学)

第3支部活動報告

支部長:黄ロビン

- 2024年度支部研究発表会は2025/2/22(土)に金城学院大学で開催する予定。口頭発表7本、ポスター発表10本になる。佐藤会長を含め、約30〜40名の参加者を想定。発表終了後、学生の優秀発表賞を選出・表彰する予定。

- 会員の研究と制作の発表の場として、24年度も報告集を募集して、結果は2本の投稿があった。e-ISSN(オンライン)の取得と共に、研究発表会の梗概集は報告集と合本して、支部HPの概要集に格納する。

- 学生の優秀な研究・制作を奨励するため、今年度も研究奨励賞を募集している。第3支部所管各学校において、学部・大学院前期(修士)・大学院後期(博士)各2名枠が設けられ、締め切りは2025/3/3となる。

- 2024年度第3支部幹事会では、スタッス・ベン先生(名古屋学芸大学)、小川貴史先生(福井工業大学)、森理恵先生(愛知産業大学)、計3名の新任幹事が加入。充実した幹事会を期待できる。

第4支部活動報告

支部長:前川正実

2024年度第4支部発表会を京都女子大学において2025年2月28日(金)に開催する。発表件数は、通常の研究発表形式12件、短時間発表形式21件、合計33件である。また、これまで検討してきた日本デザイン学会第4支部奨励賞については、制度の詳細と運用手続きの設計を完了し、2024年12月に、第4支部正会員に対して本制度の案内および表彰対象学生の推薦依頼を行った。

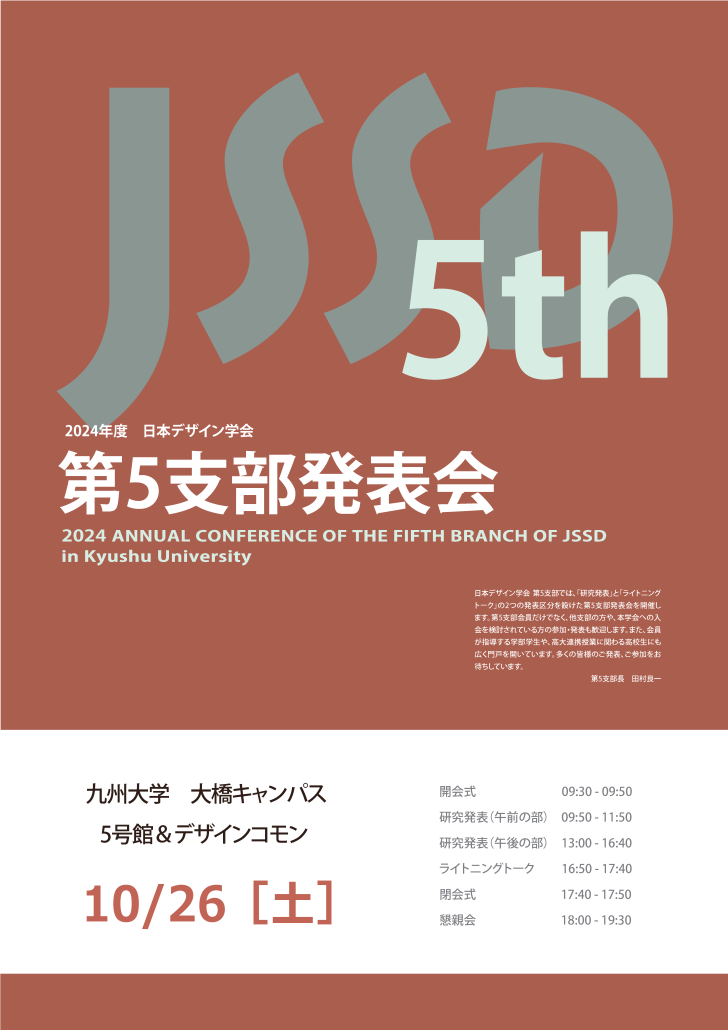

第5支部活動報告

支部長:田村良一

2024(令和6)年10月26日(土)、九州大学 大橋キャンパスを会場として,5年ぶりに対面形式で2024年度第5支部発表会を開催した。

本発表会では,研究発表46件、ライトニングトーク8件の計54件の発表が行われた。また,第5支部の会員や学生に加え、東京、名古屋、鳥取、山口など他支部からの参加や発表もあった。さらに、会場校である九州大学の教員や学生の聴講もあり、総勢55名以上が参加した。研究発表は3つの会場を設け、午前中に1セッション、午後に2セッションを実施した。各会場では,発表への熱心な聴講や活発な質疑応答が見られ、非常に充実した時間となった。発表会の後には、キャンパス内の食堂施設に移動して懇親会を開催し、30名以上が参加した。久々の対面形式での懇親会となり、参加者同士の交流を深める良い機会となった。

後日、ライトニングトークでは,来場者の投票結果をもとに実行委員会で審議を行い、2件にベストトーク賞を授与した。

今回の発表会は久しぶりの対面開催であったが、参加者同士の新たなつながりや親睦を深める貴重な機会となり、直接顔を合わせることの意義や良さを改めて実感する場となった。次年度も対面形式での開催に向けて検討中である.

リンク:2024年度 第5支部発表会

3:研究部会活動報告

環境デザイン部会活動報告

主査:森山貴之

2024年度後半は引き続き、年間活動テーマとして「つなぐためのアーカイブ:EDplace40年のあゆみにみる環境デザインの総括と未来」と題し、部会機関誌であるEDplaceを読み解きながら40年間の環境デザインを総括するとともに、そこから導かれる将来について考える企画の具体化を進めた。

まずEDplace100号を記念したWEBアーカイブの公開である。このアーカイブでは全バックナンバーをPDFで閲覧できるほか、発行年、記事タイトル、著者、キーワードによる全文検索が可能である(近日公開予定)。

並行してWebアーカイブの周知を目的とした展覧会「EDplace100th memorial:環境デザインのこれまでとこれからについて考える(仮称)」(Tiers Gallery/表参道, 2025年11月15日-23日開催予定)の準備を進めてきた。EDplaceを中心に、1985年以降の国内の環境デザインならびに研究活動の変遷を辿る年表、主要トピックやキーワードについての解説、掲載記事のテキストマイニングによる各時代の傾向分析、事例紹介や部会関係者が活動を振り返る映像ドキュメントなどを展示予定である。

また、2025年度春季研究大会では部会企画のオーガナイズドセッションならびにテーマセッションが採択された。オーガナイズドセッションでは上記アーカイブを基調とした公開ディスカッションを行う。テーマセッションでは、今日の人間環境の変化を踏まえた環境デザインの学術的可能性を探るべく部会以外からも広く発表者を募る予定である。

タイポグラフィ部会活動報告

主査:伊原久裕

タイポグラフィ部会では、2024年度の活動のテーマをタイポグラフィ教育とし、高城光部会員が中心となって大学等の教育機関で実施されているタイポグラフィ教育に関する現状調査を行い、以下のように関係者同士の意見交換を行った。

タイポグラフィ教育のアンケート調査では、16件の回答が得られ、その結果をもとに、2024年12月12日に「日本国内における大学のタイポグラフィ教育の現状と課題」と題するオンライン研究会を開催した。約10名程度の参加者であったが、タイポグラフィ教育に関する現状を把握し、活発な議論を行うことができた。

特に現代ではタイポグラフィ教育の対象者が必ずしも専門的なグラフィックデザイナーのみならず、経済学のようなデザイン学とは異なる分野の学生への教育ニーズがあるなど、現代では多様化しているという興味深い報告もあった。最後に、調査報告の公表も含め、この取り組みについては、今後も継続してゆくことが確認された。

プロダクトデザイン研究部会活動報告

主査:山崎和彦

2024年度の主な活動は、1)日本デザイン学会第71回 春季研究発表大会にてオーガナイズドセッション「ここちよい近さ、近接のデザインはまち(地域/都市)、ケア、企業、デジタル、経済を変えるのか?」を企画して50名程度の参加者があり活発なディスカッションが行われた。 2)関連団体(武蔵野美術大学ソーシャルクリエティブ研究所、X デザイン研究所等)との共催/協力による3 つのイベントの開催、3)プロダクトデザイン研究に関連する情報発信(Facebook グループプロダクトデザイン研究部会)などの活動である。

2025 年度の活動計画については現在検討中であるが、1)日本デザイン学会第72 回 春季研究発表大会テーマセッションの企画、2)関連団体(武蔵野美術大学ソーシャルクリエティブ研究所、X デザイン研究所等)との共催/協力によるイベントの開催、3)プロダクトデザイン研究に関連する情報発信(Facebook グループ、プロダクトデザイン研究部会)などの活動を計画していく予定である。また、今後の検討として研究領域(例えば、体験デザイン、ビジョンデザイン、プロダクトサービスデザイン、地域のプロダクト等)の検討や書籍づくりなども、検討していきたいと考えている。

4:委員会活動報告

市販図書企画・編集委員会報告

委員長:井口壽乃

市販図書の出版について学会誌編集・出版委員会と共に立案し、三元社との交渉等を行った。市販図書としての出版の目的や意義、編集内容の検討の結果、2026年5月より『日本デザイン学会叢書』として年1冊出版することとなった。創刊号のテーマ「デザインとデザイン学」には、招待原稿の他、会員からの応募による論考、デザイン団体からの推薦作品が含まれる予定である。叢書は、会員に配布されるほか、書店での一般販売となる。『日本デザイン学会叢書』により、学術団体である学会と社会とのより一層の接続が促進されるものと期待している。

日本学術会議 (第1) 報告

担当:井口壽乃

14の学会からなる藝術学関連学会連合は、公開シンポジウム「生成AI時代の芸術」(2024年6月1日東洋大学赤羽台キャンパス)を開催した。日本デザイン学会からは、児玉幸子氏(電気通信大学)が自身の生成AIを用いた作品に関する報告「生成AIによるメディアアート」を行った。

さらに、連合では、2025年度公開シンポジウムについて検討してきた。2025年の大阪における万国博覧会開催を受けて、公開シンポジウムのテーマを「藝術と万博」(5月31日、大阪大学中之島センター)とすることが決定された。日本デザイン学会からはパネラーとして、暮沢剛巳氏(東京工科大学デザイン学部・教授)「大阪万博における祝祭と廃墟――丹下健三と磯崎新(仮)」が推薦され、発表の予定である。

学会誌編集・出版委員会

委員長:池田美奈子

デザイン学研究特集号について

プロモーション部会による、デザイン学研究特集号・109号『インハウスデザイナーが生み出した資産〜新しい領域開拓を模索した1900年代』を2024年11月15日に刊行した。現在、年度内の発刊に向けて110号『デザインの学び』の編集作業を進めているところである。今後の特集号の予定としては、2025年5月に111号『環世界の中でデザインする』、6月に112号『農業デザイン』の発刊に向けて準備を進めている。また、2026年2月に、従来の特集号の刊行形態としては最後となる114号として「デザイン学会の国際化」をテーマに具体的な内容の検討を行っている。

会報について

本234号から、会報はオンラインでのみ発行し、紙媒体での印刷を想定した従来のPDFの形式ではなく、日本デザイン学会ホームページ内の会員メニューのなかの独立したコンテンツとして記事を掲載することとし、広報委員会と協働してシステムと運用の準備をしてきた。内容に関しては、基本的にこれまでのコンテンツを踏襲しつつ、主に学会会員間の情報共有と学会活動の動向報告に重点をおいて編集し、さらに今後、号を重ねることでアーカイブとして機能することを意図している。今後は、年4回、定期的に発行していく。

日本デザイン学会叢書について

本委員会では、市販図書企画委員会と協議しながら、2026年5月の刊行を目指して『日本デザイン学会叢書』の企画を立て、理事会の承認を得田のち、具体的な編集作業を進めている。進捗の詳細は、市販図書企画委員会の活動報告を参照。

5:理事会・運営委員会議事録

日本デザイン学会2024年度第2回運営委員会議事録

記録:佐藤浩一郎

- 日時: 2024年9月7日 (土曜日) 15:00-17:30

- 場所: 対面・Webハイブリッド会議

- 出席者: 佐藤(弘)、井口、小野、池田(岳)、池田(美)、富田、小林、佐藤(浩)、加藤(健)、蘆澤

- Web 出席者: 伊藤、岩田、植田、柿山、加藤(大)、工藤、黄、小泉、坂川、水津、田村、土井、永盛、福田、伏見、前川、松岡、森山、柳澤、山中、横溝、中島

- 欠席: 大島、小早川、上平、佐々、滝本、吉武、曽我部

1. 会長挨拶

佐藤会長より、挨拶がなされた。

2. 2024年度第2回・第3回理事会議事録の承認 (佐藤本部副事務局長)

2024年度第2回・第3回理事会議事録案が示され、原案通り承認された。

[審議事項]

3. 2024年度学会各賞選考について(松岡選考委員長)

松岡選考委員長より、選考結果について報告がなされ、承認された。

4. 2024年度秋季企画大会について(小野担当理事)

小野担当理事より、日時、テーマ案、およびプログラム案が示された。審議の結果、承認され、特別講演、パネルディスカッションなど準備を進めていくこととなった。

5. 2024年度秋季企画大会「学生プロポジション」案について(工藤企画委員長、柿山研究推進委員)

工藤企画委員長より、学生プロポジションの実施案について説明がされた。審議の結果、開催校担当として佐藤(浩)理事を中心に運営していくこととなった。また、運営委員会終了後に募集を告知することとなった。

6. JSSD『デザイン学研究 特集号』の一般書籍化(案)について(井口市販図書企画・編集委員長、池田学会誌編集・出版委員長)

井口委員長より、『デザイン学研究特集号』の一般書籍化について、企画背景、目的等について説明がなされた。審議の結果、承認する方向となり、詳細については引き続き、議論していくこととなった。

7. 交通費補助の金額の見直しについて(小野本部事務局長)

小野本部事務局長より、運賃値上げ等による交通費補助金額の見直しについて提案がなされた。審議の結果、承認された。

8. 会員の移動について(佐藤本部副事務局長)

事務局に提出された書類を回覧・審議した結果、下記の通り承認された。

- 入会:正会員13名(内外国人会員2名)/ 学生会員12名(内外国人会員7名)

- 退会:正会員5名

- 休会:正会員1名

[報告事項]

9. 藝術学関連連合公開シンポジウムについて(井口副会長)

井口副会長より、次年度開催予定の藝術学関連連合公開シンポジウムテーマ募集について説明がなされた。テーマ案の提出は井口副会長に連絡することとなった。

10. 日刊工業新聞 機械工業デザイン賞 IDEAについて(小林監事)

小林監事より、本年度受賞作品の紹介がなされた。

11. デザイン学研究の進捗状況について(佐藤論審委員長)

佐藤論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況について報告がなされた。また、2013年‐2023年における投稿数や採択率に関するデータが示された。

12. 英文ジャーナルの進捗状況について(柳澤担当理事)

柳澤担当理事より、『Journal of the Science of Design』における審査状況について報告がなされた。

13. 特集号と会報の進捗状況について(池田(美)学会誌編集・出版委員長)

池田(美)学会誌編集・出版委員長より、特集号と会報の進捗状況について報告がなされた。特集号については、1号分の入稿があり、編集作業を進めているとの説明がなされた。また、委員によるフォローアップ体制の報告がなされた。会報については、発行タイミング、スケジュールについて今後議論していくこととなった。

14. 作品集の進捗状況について(横溝作品審査委員長)

横溝委員長より、年度内発行に向けた活動ビジョンやスケジュールについて説明がなされた。また、9月4日時点で41件の応募があったとの報告がなされた。

15. ホームページ更新状況について(中島広報委員長)

中島広報委員長より、webサイトの更新状況と会員の著書1件について報告がなされた。

16. 幹事の選出について(佐藤本部副事務局長)

佐藤本部副事務局長より、各支部、各委員会において選出している幹事の報告のお願いがなされた。

17. 第1支部大会のお知らせ(福田第1支部長)

福田第1支部長より、9月28日(土)、29日(日)に函館で開催するとの説明がなされた。

18. 第5支部大会のお知らせ(田村第5支部長)

田村第5支部長より、10月26日(土)に九州大学大橋キャンパスで開催するとの説明がなされた。

19. 研究部会の活動確認について(井口副会長)

井口副会長より、研究部会の活動について調査し、活動実態がない部会については廃止すべきではないかとの提案がなされた。活動の有無については、研究推進委員会で調査することとなった。

日本デザイン学会2024年度第4回理事会議事録

記録:佐藤浩一郎

- 日時: 1014年11月9日 (土曜日) 12:45-13:45

- 場所: 対面・Webハイブリッド会議

- 出席者: 佐藤(弘)、井口、小野、池田(岳)、池田(美)、伊藤、岩田、植田、柿山、加藤(大)、工藤、小泉、黄、小早川、佐々、富田、永盛、前川、柳澤、山中、小林、佐藤(浩)、加藤(健)、蘆澤、中島

- Web 出席者: 大島、坂川、滝本、福田、伏見、森山、横溝

- 欠席: 上平、曽我部、土井、吉武

- 名誉会員:井上、君島、久保(雅)、澁谷、野口、山﨑、山中

1. 会長挨拶

佐藤会長より、挨拶がなされた。

2. 名誉会員の紹介

7名の名誉会員より、挨拶と近況報告がなされた。

3. 2024年度第2回運営委員会議事録の承認 (佐藤本部副事務局長)

2024年度第2回運営委員会議事録案が示され、原案通り承認された。

[審議事項]

4. 2024年度学会秋季企画大会について(佐藤(浩)大会実行委員)

佐藤(浩)大会実行委員より、約200名の参加者登録と70件の学生プロポジション申請があったとの報告がなされた。

5. 2025年度春季大会について(柿山実行委員長、横溝担当理事)

柿山実行委員長より、日時(6月27-29日)会場(札幌市立大学サテライトキャンパス・芸術の森キャンパス)、および運営組織案が示され、承認された。また、Confitのプランについては例年通り進めることとなった。

6. 会報の発行形態について(池田(美)学会誌編集・出版委員長)

池田(美)学会誌編集・出版委員長より、会報の位置づけと役割について提案がなされた。議論の結果、発信すべき記事の内容の精査(理事会議事録は組織ページへ移動するなど)などを行い、引き続き、議論してくこととなった。

7. 会員の移動について(佐藤本部副事務局長)

事務局に提出された書類を回覧・審議した結果、が承認された。

- 入会:正会員8名(内外国人会員1名)/ 学生会員4名(内外国人会員2名)

- 退会:正会員4名

8. JSSD『デザイン学研究 特集号』の一般書籍化について(井口市販図書企画・編集委員長)

井口委員長より、『デザイン学研究特集号』の一般書籍化について、説明がなされた。審議の結果、再度、企画背景、目的等を示し、現行の特集号としての形態維持の可能性についても検討するとともに、引き続き、議論していくこととなった。

[報告事項]

9. 第2支部企画:見学・講演会のご案内(加藤第2支部副支部長)

加藤第2支部副支部長より、12月19日(木)開催予定の第二支部企画について説明がなされた。

10. デザイン学研究の進捗状況について(佐藤論審委員長)

佐藤論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況について報告がなされた。

11. 英文ジャーナルの進捗状況について(柳澤担当理事)

柳澤担当理事より、『Journal of the Science of Design』における審査状況について報告がなされた。

12. 特集号と会報の進捗状況について(池田(美)学会誌編集・出版委員長)

池田(美)学会誌編集・出版委員長より、会報223号が発行されたとの報告がなされた。また特集号については、今年度分のまでの未発行分について企画者のフォローをしながら進めていくとの説明がなされた。

13. 作品集の進捗状況について(横溝作品審査委員長)

横溝委員長より、今年度は48件の応募があり、問題なく審査が進んでいるとの報告がなされた。また、すでに理事会で承認されていた作品集投稿規定における変更箇所の更新、J-STAGEの購読者番号に関する案内の修正についても説明がなされた。

14. ホームページ更新状況について(中島広報委員長)

中島広報委員長より、webサイトの更新状況について報告がなされた。

15. 協賛依頼について(佐藤会長)

佐藤会長より、4件の協賛依頼があったとの説明がなされた。

16. 第1支部大会開催報告について(福田第1支部長)

福田第1支部長より、9月28日(土)、29日(日)に函館で開催された第1支部大会の開催報告がなされた。

17. 環境デザイン部会からのお知らせ(森山担当理事)

森山担当理事より、EDplace100号記念企画の展覧会(2025年11月1-9日)について説明がなされた。

18. 2025年度秋季企画大会について(永盛担当理事)

永盛担当理事より、2025年度秋季企画大会を東京都市大学で開催するとの説明がなされた。

日本デザイン学会2024年度第5回理事会議事録

記録:佐藤浩一郎

- 日時: 2024年12月14日 (土曜日9 15:00-17:00

- 場所: 対面(芝浦工業大学豊洲キャンパス 教室棟406教室)・Webハイブリッド会議

- 出席者: 佐藤(弘)、小野、池田(美)、植田、黄、永盛、山中、吉武、蘆澤、中島、佐藤(浩)

- Web 出席者: 池田(岳)、伊藤、大島、柿山、加藤(健)、上平、工藤、小泉、小早川、小林、坂川、滝本、田村、土井、富田、伏見、前川、森山

- 欠席: 井口、岩田、加藤(大)、佐々、曽我部、福田、柳澤、横溝

1. 会長挨拶

佐藤会長より、挨拶がなされた。

2. 2024年度第4回理事会議事録の承認 (佐藤本部副事務局長)

2024年度第4回理事会議事録案が示され、軽微な修正を除き、承認された。

[審議事項]

3. 2025年度春季大会について(柿山実行委員長)

柿山実行委員長より、決定した日時(6月27-29日)における会場を確保したとの報告がなされた。また、Confitの契約を進めるとの説明がなされた。

4. 市販図書発刊について(池田(美)学会誌編集・出版委員長)

池田(美)学会誌編集・出版委員長より、特集号の市販図書化について構成案や創刊号のテーマ案について提案がなされた。審議は、テーマ案で挙げられた作品集との関係性、学会員の活動の盛り込み方、および編集体制の持続性などを中心に行われた。審議の結果、より具体的な編集体制とコンテンツを検討していくこととなった。コンテンツについては、特に、特集テーマに関わる論考やディスカッション以外の内容については素案を検討することとなった。また、著作権の形態についても合わせて検討していくこととなった。

5. CPD協議会活動について(佐藤(浩)担当理事)

佐藤(浩)担当理事より、次年度の日本工学会CPD協議会活動について説明がなされた。審議の結果、学会活動への貢献の観点から次年度以降は退会することとなった。

6. 英文誌のホームページ設置について(柳澤・佐藤(浩)論審委員長)

佐藤(浩)論審委員長より、英文誌のホームページ設置について提案がなされた。審議の結果、次年度からの公開を目指し、和英文誌のライセンス形態、フォーマットの見直し等も検討していくこととなった。

7. 2025年度春季大会OS募集とテーマセッション募集メールについて(工藤総合企画委員長・柿山研究推進委員長)

工藤総合企画委員長より、OS募集メール案の提案がなされた。審議の結果、例年通りに募集することとなった。また、柿山研究推進委員長より、テーマセッションの募集についても例年通りの募集を行うとの説明がなされた。

8. 会員の移動について(佐藤本部副事務局長)

事務局に提出された書類を回覧・審議した結果、下記が承認された。

- 入会:正会員8名/ 学生会員2名(内外国人会員1名)

- 退会:正会員1名

- 賛助会員1件

9. 2024年度秋季企画大会学生プロポジションにおける優秀発表賞について(工藤総合企画委員長)

工藤総合企画委員長より、学生プロポジションにおける優秀発表賞14件のうち、2件の受賞学生の指導教員が学会員でなかったとの説明がなされた。賞の公開が済んでいたことと、2名の指導教員への入会をご検討いただくということで予定通りの受賞としたとの報告がなされ、承認された。

[報告事項]

10. デザイン学研究の進捗状況について(佐藤論審委員長)

佐藤論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況について報告がなされた。

11. 英文ジャーナルの進捗状況について(柳澤担当理事(代)佐藤論審委員長)

佐藤論審委員長より、『Journal of the Science of Design』における審査状況について報告がなされた。また、8巻2号が発行されたとの説明がなされた。

12. 特集号と会報の進捗状況について(池田(美)学会誌編集・出版委員長)

池田(美)学会誌編集・出版委員長より、特集号の未発行分について企画者のフォローをしながら進めていくとの説明がなされた。また、2月発行予定の会報はweb版を予定しており、原稿提出を各支部・委員会に依頼するとの報告がなされた。

13. 作品集の進捗状況について(横溝作品審査委員長(代)森山担当理事)

森山担当理事より、現在2次審査用の修正論文の提出を受け付けており、順調に審査が進んでいるとの報告がなされた。また、最終の採択率を40%程度にしていくとの説明がなされた。

14. ホームページ更新状況について(中島広報委員長)

中島広報委員長より、webサイトの更新状況について報告がなされた。また、学会ホームページの運用形態について事務局と連携して検討していくとの説明がなされた。

15. 藝術学関連学会連合公開シンポジウムについて(佐藤副事務局長)

佐藤副事務局長より、次年度のシンポジウムについて日程(2025年5月31日)、会場(大阪大学大阪中之島芸術センター)、テーマ「万国博覧会と芸術」について報告がなされた。また、日本デザイン学会からのパネラー募集についても説明がなされた。

16. 第4支部2024年度発表会について(前川第4支部長)

前川第4支部長より、2025年2月28日開催の発表会@京都女子大学について案内がなされた。

6:会員移動

第3回運営委員会 2025.02.01

新入会員

正会員8名(内海外会員2名):金山正貴、椎名由貴子、博多哲也、眞栄田とも子、森一貴、吉川伸彦、劉秋雪、林依蓉

学生会員2名(内海外会員2名):周曄、ヤン・ル

休会

正会員2名:永山広樹、植松 頌太

学生会員1名(内海外会員1名):董芸

退会

正会員6名:片山一郎、木村徹、楠林 拓、高岡健吾、林秀治、福浦友香

学生会員1名:小牧瞳